2., vollständig überarbeitete Ausgabe

eBook als zitierfähige PDF

Im sprachkritischen Teil - Tiraden der Vieldeutigkeit - vergleicht Viktor Kalinke zahlreiche Lesarten einzelner Passagen. Der philosophische Kommentar sucht nach Verbindungen zwischen daoistischen Ideen und modernen systemtheoretischen Überlegungen - eine Fundgrube für Leser und Forscher.

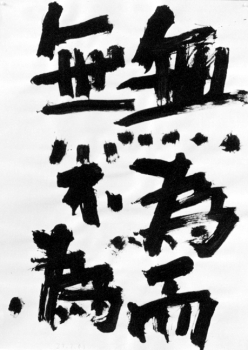

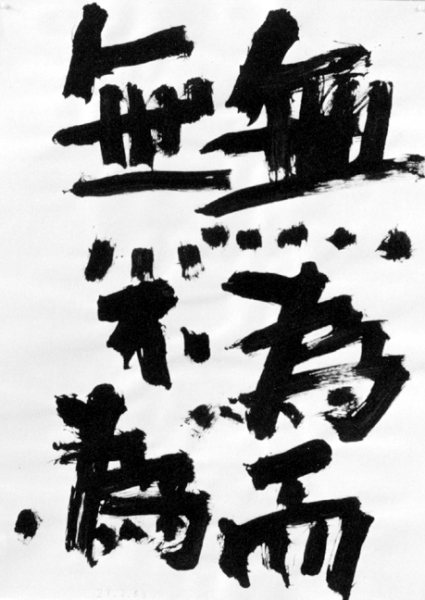

Das Faszinierende des Daodejing besteht in einer einzigartig anmutenden Bündelung kosmischer, seelischer und gesellschaftlicher Zusammenhänge, die mit Recht als unio mystica bezeichnet werden kann.

Eine neuerliche Herausgabe des Daodejing erscheint angesichts der Vielzahl an Übersetzungen überflüssig. Doch gerade die Einseitigkeit der Texte, der Anspruch, eben eine schlüssige Auslegung des chinesischen Originals vorzulegen, begründet die Unzufriedenheit des Lesers, der verschiedene Versionen miteinander vergleicht. Der hier vorgelegte Apparat zum Daodejing vergleicht die Lesarten mehrdeutiger Passagen, um die Vielschichtigkeit des Daodejing zu erhalten und Grenzen der Übersetzung abzustecken.

Laozi (Schreibweisen: Lao tse, Lao-tse, Lao tzu, Laudse, wörtlich „Alter Meister“, Rufname Lao Dan, Geburtsname Li Er): legendärer chinesischer Philosoph und königlicher Schrifthüter, gilt traditionell als ein älterer Zeitgenosse des Kongzi, im Westen bekannt als Konfuzius (551 – 479). Die Biographie des Laozi, in der der spätere Hofhistoriker Sima Qian (145 – 90) verschiedene Begegnungen zwischen Laozi und Kongzi schilderte, wirkt nach neueren Recherchen weitgehend glaubhaft. Das Buch Laozi wurde vermutlich am Ende des 4. Jahrhunderts v.u.Z. in der Jixia-Akademie zusammengestellt, geht aber auf ältere, mündlich überlieferte oder bislang unbekannte Quellen zurück, die nach stilistischen Analysen zumindest zum Teil etwa aus dem 5. und 6. Jahrhundert v.u.Z. stammen. Der Titel Daodejing wurde der Schrift vom Han-Kaiser Jingdi (188-140 v.u.Z.) verliehen. Die Kanonisierung des Textes in 81 Kapitel findet sich erst in späteren Kommentaren.

Zur Laozi-Autorenseite

Laozi - was ist neu? (pdf zum freien Herunterladen)

Viktor Kalinke: geb. in Jena, Studium der Psychologie und Mathematik in Dresden, Leipzig und Beijing, Kreativitäts-Preis der Hans-Sauer-Stiftung, Mitbegründer der Edition + Galerie Erata, Promotion, Professur, lebt in Leipzig.

"Es ist eine große Arbeit, die Sie geleistet haben. Ihr Fleiß und Ihre Beharrlichkeit verdienen besondere Anerkennung. Der Nutzen Ihrer Publikation steht außer Frage. Ich wünsche den Bänden, daß sie gut angenommen werden." Prof. Dr. Ralf Moritz (Universität Leipzig, Ostasiatisches Institut)

"Mit großem Interesse studiere ich Ihre Ausgabe vom Daodejing, die interessanteste Ausgabe, die mir bis jetzt begegnet ist." Ulrich Hasler (Trogen, Schweiz)

"Ein herrliches Buch, wenn man sich mit dem dao de jing vertieft auseinandersetzen will. Die einzelnen Kapitel werden im Orginal und in einer deutschen Übersetzung dargestellt - mit dem Zeichenlexikon kann das bedeutungsspektrum der einzelnen chinesischen zeichen erschließen." (Taoismus-Board)

"Ich danke Ihnen sehr für die beiden so hervorragenden Bände zu Laozi. Ich habe darin bereits etwas lesen können, bin begeistert, v.a. aufgrund der Authetizität des Wiedergegebenen. Nach meinen bescheideneren Kenntnissen in Bezug auf Laozi vermute ich, dass Sie der Erste sind, der den alten Chinesen für den deutschen Leser so gründlich aufgearbeitet hat." (Peter Gehrisch, Dresden)

"Hochachtung! Profund, ergiebig, einer der wenigen echten Beiträge, die weiterführen!" (Dr. Hilmar Klaus, Aachen)

"Neben der deutschen Übersetzung werden auch die chinesischen Schriftzeichen des verwendeten Originaltextes wiedergegeben, was diese Ausgabe zur Ausnahme unter den deutschen Übersetzungen macht. Im zweiten Band geht der Verfasser detailliert auf die Bedeutung einzelner chinesischer Schriftzeichen ein. Auch dies wird von anderen deutschen Ausgaben nicht geboten und bietet besonders demjenigen neue Möglichkeit, der sich über das normale Maß hinaus mit dem Text auseinandersetzen will." (Matthias Claus, Das klassische China, Weinheim)

Aus dem Vorwort zur Neuausgabe:

In der vorliegenden Ausgabe wurde die Wiedergabe des chinesischen Textes um die Pinyin-Transkription der Zeichen in hellgrauer Druckfarbe ergänzt: Auf diese Weise kann den Schriftzeichen bequem die heutige Aussprache zugeordnet werden – sie stimmt in den meisten Fällen nicht mit der altchinesischen Aussprache überein. Die Frage, inwieweit Reime für den Stil des Buches Laozi eine Rolle spielen, wird im Essay untersucht. In der Transkription sind Stellen, an denen Reime vermutet werden können, dunkelgrau hervorgehoben. Praktischerweise erleichtert die Lautumschrift das Auffinden des Zeichens im Glossar, das alphabetisch geordnet ist.

Die Übersetzung wurde im Vergleich zur Taschenbuchausgabe aus dem Jahr 2000 an vielen Stellen flüssiger formuliert, indem die im Text enthaltene Mehrdeutigkeit nicht durch Schrägstriche, sondern durch Aufzählungen in die deutsche Fassung integriert wurde. Lexikalisch hat die Lektüre des Zhuangzi, die mich in den Zwischenjahren beschäftigt hat, auch auf meine heutige Lesart des Laozi zurückgestrahlt: Beispielsweise spreche ich nun auch hier eher von „den zahllosen Lebewesen“ als von „den zahllosen Dingen“ – da auch im Laozi eher biologische als physikalische Metaphern angesprochen werden. Anstelle durchweg „Wirkkraft / Tugend“ als Doppelbegriff einzusetzen, habe ich nun im Abhängigkeit vom Kontext entschieden, welche Facette gemeint ist.

Im Essayteil wurde der Abschnitt zur Person des Laozi und zur Entstehung des Textes Laozi vollständig überarbeitet und um Erkenntnisse aus der neueren Forschung ergänzt. Gewürdigt werden insbesondere die neueren stilistischen Analysen Liu Xiaogan’s, die eine zeitliche Einordnung des Textes erlauben, und die überaus wertvollen, textkritischen Anmerkungen Chen Guying’s, auf die ich bei der Durchsicht des Manuskripts gern und oft zurückgegriffen habe. Außerdem hat die vergleichende Betrachtung der verschiedenen Stellen in den Historischen Aufzeichnungen von Sima Qian, die von Begegnungen zwischen Kongzi und Laozi berichten, zu einer Neubewertung der Biographie des Laozi beigetragen. Ergänzt wurde schließlich die Beschreibung der antiken Textquellen. Vor allem habe ich die Guodian-Fragmente in den sprachkritischen Anmerkungen durchweg berücksichtigt. Die Forschungen zum Laozi reißen nicht ab und sind für den Einzelnen kaum noch überschaubar. Die kürzlich von Xiong Tieji herausgegebene Sammlung der Laozi-Editionen und Kommentare umfaßt 15 Bände. Die Darstellung in diesem Band beschränkt sich auf die wesentlichen Erkenntnisse. Wer mit Laozi und seiner Zeit noch wenig vertraut ist, für den lohnt es sich, die Lektüre des einführenden Essays Nichtstun als Handlungsmaxime vorzuziehen, dieses Buch also auf chinesische Weise von hinten nach vorn zu durchstöbern.

LeseprobeAus dem Vorwort:

Lexikalisch hat die Lektüre des Zhuangzi, die mich in den Zwischenjahren beschäftigt hat, auch auf meine heutige Lesart des Laozi zurückgestrahlt: Beispielsweise spreche ich nun auch hier eher von „den zahllosen Lebewesen“ als von „den zahllosen Dingen“ – da auch im Laozi eher biologische als physikalische Metaphern angesprochen werden. Anstelle durchweg „Wirkkraft / Tugend“ als Doppelbegriff einzusetzen, habe ich nun im Abhängigkeit vom Kontext entschieden, welche Facette gemeint ist.

Ergänzt wurde schließlich die Beschreibung der antiken Textquellen. Vor allem habe ich die Guodian-Fragmente in den sprachkritischen Anmerkungen durchweg berücksichtigt. Die Forschungen zum Laozi reißen nicht ab und sind für den Einzelnen kaum noch überschaubar. Die kürzlich von Xiong Tieji herausgegebene Sammlung der Laozi-Editionen und Kommentare umfaßt 15 Bände. Die Darstellung in diesem Band beschränkt sich auf die wesentlichen Erkenntnisse.

Was sich in der Übersetzung an Mehrdeutigkeit nicht unterbringen ließ oder einer linguistischen Erklärung bedarf, wurde in diesen Anmerkungen festgehalten. Sie scheinen daher zunächst für den Sprachkundigen von Interesse zu sein, doch auch der Laie kann bei genauem Hinsehen grammatikalische oder lexikalische Einzelheiten entdecken, die ihm das Verständnis für die Vielfalt der inhaltlichen Deutungen ermöglichen. Mangelnde Vokabelkenntnis läßt sich durch das eigens angefertigte Zeichenlexikon (in Band 1) leicht beheben. Mitunter ist so zu sehen, wie minimale Unterschiede in der Lesart gegensätzliche Interpretationen nach sich ziehen.

Zum Herausfinden möglicher Deutungsmuster habe ich auf zuvor erschienene Übersetzungen zurückgegriffen. Vollständigkeit ließ sich nicht erreichen. Doch ich habe versucht, Übersetzer auszuwählen, die zum einen die philosophische Intention des Daodejing aufspürten, so den Mystiker Victor von Strauss, der die erste deutsche Fassung vorlegte, und den Dialektiker Ernst Schwarz, zum andern in besonderem Maße an der Schnittstelle zwischen chinesischer und westlicher Kultur stehen; dies sind vor allem Hongkong- und Exilchinesen, z.B. Wing-tsit Chan, D. C. Lau oder Ch’u Ta Kao. Ellen M. Chen bemühte sich, mehrdeutige Passagen durch das Nebeneinanderstellen von Alternativen hervorzuheben, was sich besonders für das erste Kapitel als fruchtbar erweist. (Obwohl meines Erachtens eher eine Kombination als ein Nebeneinander der Deutungsvarianten die Tiefe des Textes auslotet.) Autoren, die für die Übersetzungsgeschichte des Daodejing von Bedeutung sind wie St. Julien, James Legge oder Arthur Waley, konnten aus Platzgründen nur am Rande berücksichtigt werden.

Neben der variierenden Interpretation der Semantik oder der Syntax und des philosophischen Hinterlandes der Übersetzer spielt die Version des zugrundegelegten chinesischen Textes eine Rolle für die Abweichungen zwischen den Ausgaben. Es ist bis heute keine Originalfassung bekannt, die von einem Mann namens Laozi stammt. Wir verfügen lediglich über Abschriften, die beiden ältesten aus dem dritten (Text A) und zweiten (Text B) Jahrhundert v.u.Z. wurden 1973 im Grab eines Adligen, gestorben im Jahre 168 v.u.Z., nahe des Dorfes Mawangdui gefunden. Die ältere Version ist in der „kleinen Siegelschrift” verfaßt, die während der Zeit der Streitenden Reiche (?? zhàn guó, 403 bis 222) benutzt wurde, die jüngere ist dagegen in der „Kanzleischrift” aus der Han-Dynastie (206 v.u.Z. bis 220) aufgezeichnet. Seit der Ausgrabung spinnt sich eine Diskussion um diese beiden Texte, glaubt man doch mit ihrer Hilfe echte und unechte Stellen der bisherigen Bücher besser unterscheiden zu können. Die Mawangdui-Funde weisen zwar keine Einteilung in 81 Kapitel auf und stellen den üblicherweise als zweiten Teil geltenden Abschnitt vor den ersten, ansonsten sind die Unterschiede zu späteren Varianten doch lediglich im Detail zu finden. Zum einen enthalten die Mawangdui-Texte zahlreiche syntaktische Zeichen, welche die grammatische Struktur klarer herausstellen; zum andern kommen viele semantisch bedeutungshaltige Zeichen vor, die später nicht mehr in dieser graphischen Gestalt verwendet wurden, so daß es schwierig ist, sie zu entziffern. Da die Mawangdui-Texte jedoch oft zur Reduktion von Mehrdeutigkeit im Verständnis des Daodejing beitragen, werden sie in den Anmerkungen stets zuerst angesprochen.

Die vorliegende Übersetzung stützt sich im wesentlichen weiterhin auf die als Standardfassung oder textus receptus bezeichnete Ausgabe, die von Wang Bi (226 bis 249), einem genialen, jung verstorbenen Philosophen der Wei-Dynastie, kommentiert wurde und zahlreichen Übersetzungen zugrunde liegt. Wang Bi gehörte zu einem intellektuell-spirituellen Kreis, der sich dem „reinen Gespräch” (?? q?ng t?n) verschrieben hatte und die Schule des „vielschichtigen Lernens” (?? xuán xué) vertrat. Um das Verhältnis zwischen dem Dao und der realen Welt zu klären, führte Wang Bi die Konzepte des „ursprünglichen Nichtseienden” (?? b?n wú) sowie die Unterscheidung zwischen „Substanz” und „Funktion” ein.

Schließlich ist noch ein Kommentar zu erwähnen, der bei aller Ungewißheit, ob es sich um eine wirkliche Person handelt, Heshang Gong zugeschrieben wird. Die Legende berichtet einerseits, daß Heshang Gong ein alter Mann gewesen sei, der im dritten Jahrhundert v.u.Z. einem Nachkommen des Fürsten Wang Zhu „die Worte des Laozi und des mythischen Gelben Kaisers Huangdi” (????? huangdì l?oz? yán) übermittelt habe[1]; andererseits sei Heshang Gong ein Mann gewesen, den Han-Kaiser Wen[2] im zweiten Jahrhundert v.u.Z. aufgesucht haben soll, um sich über das Daodejing unterrichten zu lassen.[3] Heshang Gong habe dem Kaiser zunächst die Auskunft verweigern wollen und sich, als dieser ihm drohte, in Luft aufgelöst und die Schrift samt Kommentar erst herausgegeben, als der Kaiser auf Knien zu ihm kroch. Dies ist wahrscheinlich eine Phantasiegeschichte, die Gelehrte der Tang-Dynastie (618 bis 907) erfanden, um dem Kommentar mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen.[4]

In einigen Fällen wurde eine Ausgabe berücksichtigt, die auf einer Steininschrift aus dem Jahr 708 – dem zweiten Jahr des Kaisers Zhong Zong der Tang-Dynastie – in Yìzhou gefunden wurde und 1984 in Beijing als „kommentierter Laozi” (Laozi jiàoshì) erschien.

Kapitel 1

Außer daß an vier Stellen ein strukturierendes ? (y?) eingefügt und ? (cháng) durch das bedeutungsgleiche ? (héng) ersetzt ist, unterscheiden sich die Mawangdui-Texte für dieses wichtige Kapitel nicht von der Standardversion nach Wang Bi. Die einzelnen Sätze werden hinsichtlich ihrer Mehrdeutigkeit nun genauer untersucht:

Die erste Periode wird von neueren Ausgaben des Daodejing wie folgt gegliedert: ???,??? oder ?,??,??? (dào k? dào f?i cháng dào). Es wird sich noch an weiteren Stellen zeigen, daß die Deutung des Textes von der Kommasetzung abhängt, die der Leser, sein Verständnis strukturierend, vornimmt. In den Mawangdui-Texten (Form A) findet sich anstelle des Kommas die grammatische Partikel ? eingefügt, die eine Zäsur markiert und betont darauf hinweist, daß es das Zeichen ? (dào) bzw. ? (míng) ist, um das es im folgenden gehen soll.

In jedem Falle unterscheiden sich die beiden ? grundlegend in ihrer grammatischen Bedeutung: Das erste fungiert als Subjekt („Dao”) oder Objekt, je nachdem, ob man das Verb im Passiv liest, das zweite als Prädikat („sprechen”). Erst aufgrund der grammatischen Konstellation wird der Unterschied zwischen beiden, wortspielerisch verwendeten Zeichen deutlich und der Satz erhält einen Sinn: Das Dao, von dem gesprochen werden kann. Es ist strenggenommen nicht möglich, den Teil ?? in ?, ?? als erklärenden Nebensatz für das erste Dao zu verstehen, wie es in einigen Übersetzungen geschieht[5], denn es müßte sich dazu vor dem zu erklärenden Substantiv befinden.

? (cháng) bedeutet „immer”, „ewig”, „gewöhnlich”, „regulär”. Welche der letztgenannten Deutungen am ehesten zutrifft, kann aus dem Kontext ermittelt werden. Geht man davon aus, das Dao der ersten Zeile werde im Rang einer singulären Kategorie ausgesprochen, so erscheint es absurd, ? im Sinne von gewöhnlich zu übersetzen, das hieße:

Das Dao, von dem gesprochen werden kann

ist nicht das gewöhnliche Dao

Ein paar Spalten weiter und in Kapitel 16 wird ? im Sinne von „Dauerhaftigkeit” oder „dauerhaft Wirken” verwendet, in den Kapiteln 7 und 33 jedoch erscheint dafür ? (ji?), das stärker den zeitlichen Aspekt betont. ? hebt demnach eher die Fähigkeit zum Fortbestehen, das Beständige, mit sich selbst identisch Bleibende hervor; „ewig”, das in vielen Übersetzungen wegen seiner religiösen Konnotationen auftaucht, trifft nur zum Teil, was ? hier meint: die Überzeitlichkeit des Dao in seinem Wesen, während es sich in seiner Wirkungsform verändert. Daß in den Mawangdui-Texten ? durch ? (héng) ersetzt ist, bekräftigt die säkularisierte Auffassung vom Dao.

Damit wird bereits in der ersten Periode auf den für die „Ontologie” des Daodejing grundlegenden Gedanken angespielt, daß es zum einen etwas gibt, das sich etwas entwickelt, und daß es zum anderen etwas gibt, das in sich gleich bleibt, absolut ist, in sich ruht. Es ist im Rahmen der Grammatik des klassischen Chinesisch möglich, die Periode als Konditionalsatz aufzufassen, in welcher der Dualismus dieser Grundeinstellung noch stärker hervortritt:

Wenn über das Dao gesprochen werden kann

so nicht über das ewige Dao[6]

Auf diese Weise verschiebt sich der Akzent von der Möglichkeit, über das Dao zu sprechen, auf das Verborgensein des Unwandelbaren. Spitzfindig wäre es dagegen, auch das dritte ? im Sinne von „sprechen” zu verstehen, das hieße:

Sprechen über das Dao ist möglich

doch nicht in gewöhnlicher Sprache / als ewiges Sprechen

Zwar widerspricht dies nicht gänzlich der vermeintlichen Intention des Daodejing, denn schließlich wird hier das Dao mit einer Aura des Besonderen umgeben, die auch eine besondere Sprache erfordert und daher mit den gewöhnlichen Erkenntnismitteln nicht erreichbar ist, doch erscheint die substantivische Verwendung von ? als „sprechen” untypisch und im weiteren Text nicht konsistent haltbar.

Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.

Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden