Aus dem Französischen von Jürgen Strasser

Im Mittelpunkt des Schreibens von Maurice Genevoix steht der Mensch im Spannungsfeld zur freien Natur und zum Tod. Todeserfahrungen reichen bis in seine Kindheit zurück: Erkrankung an Diphterie, im Alter von 12 verliert er seine Mutter. Im Ersten Weltkrieg nimmt er an der Marne-Schlacht und an den Kämpfen um Verdun teil, wird auf einem Hügel bei Les Éparges lebensgefährlich verletzt. Nach Kriegsende erkrankt er an der spanischen Grippe.

In La mort de près (1972; deutsch: Nahaufnahme des Todes) setzt er sich aus der Distanz von 60 Jahren mit seiner Kriegserfahrung als junger Mann auseinander und verbindet diese Überlegungen mit einem Appell an die Schönheit des Lebens.

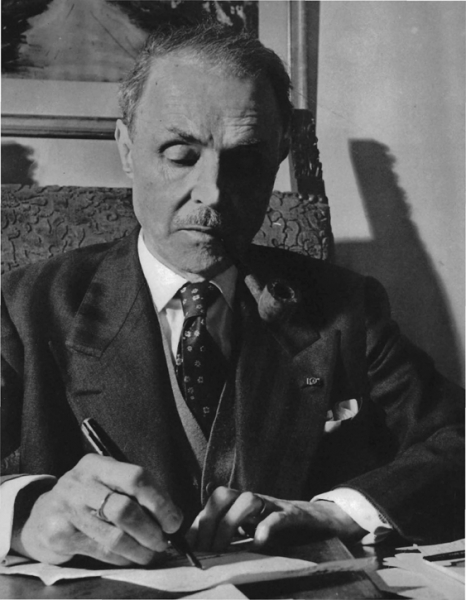

Maurice GENEVOIX (1890-1980): Studium an der École Normale Supérieure, 1925 Prix Goncourt für seinen Roman Raboliot. 1946 Aufnahme in die Académie Française. Seine Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg verarbeitet er 1949 in Ceux de 14, einem Kompendium von fünf Romanen, die auf seinen Notizen aus der Front basieren.

Jürgen Strasser: geb. 1968, Studium an der Universität Salzburg (Romanistik), an der Sorbonne in Paris (Komparatistik) und an der Diplomatischen Akademie in Wien. Mitglied im Österreichischen P.E.N. Club, wissenschaftlicher Leiter im Zukunftsfonds der Republik Österreich. Auszeichnungen in Österreich, Frankreich und den USA. Übersetzungen von Büchern und Texten aus dem Französischen und Englischen u.a. von Jean-Michel Maulpoix, Paul Tillard, Jack Mapanje, Alain Mabanckou, Ljudmila Ulitzkaja und Jean-Marie Gustave Le Clézio.

Leseprobe

Maurice GENEVOIX: Nahaufnahme des Todes.

Jeder Mensch ist der Gemeinschaft verbunden. So ist er für alles, was er weiterzugeben in der Lage ist, rechenschaftspflichtig. Und er ist es in eben jenem Ausmaß, in dem er als Person etwas bekommen hat. Für mich ist die Stunde gekommen, daran zu denken.

Ehrlich gesagt, kommt mir das nicht erst heute in den Sinn. Es hat schon etwas gegeben, was ich übrigens nicht im Griff hatte, eine graue Bewusstwerdung, stark und lebendig jedoch, die in den letzten Jahren stückchenweise meine Feder hin zu einem direkteren Schreiben gelenkt hat, spontaner, ein Zwiegespräch mit dem Leser, das nicht mehr auf die Trickserei einer romanhaften Fiktion, eines Apologs oder einer erfundenen Legende zurückgriff, sondern lediglich auf meine eigene Erinnerung und meine Erfahrung als Mensch.

Heute daran zu denken, heißt somit auch, wieder auf mein erstes Zeugnis als Schriftsteller zurückzukommen. Als ich Ceux de 14 schrieb, ließ mich das Gefühl nie los, einer Verpflichtung nachzukommen. Die Art von Ereignissen, die zu erleben mir auferlegt war, die Ausprägung der Wirklichkeiten, denen sich mein Fühlen und mein Verstand eines Lebenden gegenüber sahen, verlangten und unterstützten dementsprechend nicht nur mein Bemühen eines zeugnisgebenden Schriftstellers, sondern führten mich sogar noch zu einer aus Gehorsam – oder, wenn man so will, aus Demut, aus Unterwürfigkeit vor dem Thema, dem alltäglich Erlebten – angelegten Voreingenommenheit, und brachten mich dazu, die Tagebuchform zu wählen, womit ich mich gegen die Leichtigkeiten, den Reiz und das Vergnügen verwahrte, jenes der Zusammenstellung, der Fabulierkunst, und sei es dem Trachten nach einer noch wahreren Wahrheit, nach einem, literarisch gesehen, angebrachten, aber dennoch bewusst herbeigeführten Effekt, geschuldet.

Heute wie damals möchte ich so Zeugnis ablegen. Nur liegt eben zwischen dem Zeugnis des jungen Mannes und jenem, das mich jetzt in Beschlag nimmt, die Spanne eines Lebens, sein Gewicht, vielleicht seine Heiterkeit.

Ich möchte auf dieses Wort zurückkommen. Gewiss erkenne ich den Jungen aus der Kriegszeit wieder, den Soldaten, der ich gewesen bin; besser zweifellos und brüderlicher, als ich es in meiner jungen Reife gekonnt hätte. Aber wenn ich auch jetzt noch wie am ersten Tag die Gefühle empfinde, die ihn gebeutelt haben, seine Empörungen, sein Auflehnen, sein Mitleid, seinen Mut und seine Angst, so scheint mir heute doch, dass wir, er und ich, unsere Zeugenberichte gegenüberstellen, sie vereinen können und damit ihre Kraft verstärken und ihr Echo verlängern.

Diesem Knaben, der ich war, werde ich bei diesem Unterfangen den Beitrag einer Kenntnis verdanken, welche sich zutiefst in dessen sterbliche Haut eingekerbt hat. Er wird mir vielleicht jenen Beitrag genau dieser Heiterkeit verdanken, von der ich eben gesprochen habe, und zu der im Lauf der Jahre die Kenntnis, die er mir vermacht hat, sicherlich beigetragen hat. So lässt sich das Ziel, welches mich heute drängt, benennen und verdeutlichen.

Die Umstände rund um mein fünfundzwanzigstes Lebensjahr haben es so gewollt, dass ich vom Tod gleich drei Mal eine tatsächlich erlebte Erfahrung gemacht habe. Ganz genau gesagt, heißt dies: seinen eigenen Tod erleben und überleben. Diese Erinnerung hat mich ständig verfolgt, gleich einem Handlungsgerüst, welches sich um die Kette meiner Tage schlang. Ich füge sogleich hinzu, dass es mir geholfen hat, es mir immer noch hilft, dies zu wissen und mir dessen sicher zu sein, und dass diese Gewissheit mein gegenwärtiges Unterfangen bestimmt: berichten, um weiterzugeben, gleich dem Überbringer einer Botschaft, die wohltuend sein sollte.

Man erwarte daher von mir keine Meditationen über den Tod, die ich dem Belieben jedes Einzelnen überlasse, ebensowenig Enthüllungen über den Grenzbereich eines Übertritts ohne Rückkehr, sondern nichts anderes als ein Erzählen, einen peinlich genauen Bericht jener Tatsachen, die mich dazu gebracht haben, an dieser Grenze zu kratzen bis an die Schwelle des Unbekannten, und vielleicht sogar ein Kleinwenig darüber hinaus. Doch allein das, und dies glaube ich felsenfest, kann anderen Menschen als Hilfe und Beistand zukommen. Gerne würde ich sagen: allen Menschen.

1

Der Tod brummt wie ein Motor

Von August 1914 bis am Abend des 25. April 1915 bin ich in der Gefechtszone geblieben, als Unterleutnant der Infanterie, dann Leutnant, dann Kompaniekommandant. Ein relativ kurzer Aufenthalt, zeitlich gesehen; ein langer Aufenthalt, wenn man als Bezugspunkt die proportionelle Anzahl der Toten heranzieht.

Ich habe den Bewegungskrieg miterlebt, den Vorstoß über die Maas, den Rückzug, die Tage an der Marne,[1] die Schlachten an den Maas-Höhen im Herbst, die Massaker im Schlamm von Les Éparges, den Minenkrieg, die Überraschungsangriffe, die Alarme, wie auch jene Angelegenheit auf der Schneise von Calonne, wo mich drei Kugeln niederstrecken sollten. Es war das dritte Mal, dass ich normalerweise getötet hätte werden müssen; tatsächlich das einzige Mal, an dem der Tod mich schon ausgesucht, gepackt und zur anderen Seite hin gezerrt hatte; und dennoch war es von diesen drei Malen das am wenigsten brutale, mildeste, sanfteste. Ich werde darauf zum geeigneten Zeitpunkt zurückkommen.

Zuvor scheint es mir nötig, noch einmal die Wege zu durchlaufen, die mich zu diesen mehrmaligen Aufeinandertreffen geführt haben. Es gibt eine Herangehensweise an die Gefahr mit ihren Höhen und Tiefen, ihren durchdachten Ausweichschritten und ihren instinktiven Schlichen, ihrem Abflauen, ihren mutigen Anwandlungen. Es handelt sich dabei eben um die Todesgefahr, eines Todes, der aufhört, als Gedankengebilde wahrgenommen zu werden, sondern mit einem Schlag und auf Dauer als eine ebenso wirkliche Gegenwart, wie beispielsweise jene einer Hornisse, die einem surrend um den Kopf kreist, sich ein wenig entfernt, wieder zurückkommt, einem mit dem Anstreifen eines Flügels die Haut in Angst und Schrecken versetzt und von einem Augenblick auf den anderen zustechen kann, zustechen wird.

Und wenn sie zusticht …

Ich bin weit davon entfernt, dass ich das Erschauern und die Empörung vergessen hätte, welche ein Kind erfassen, wenn es zum ersten Mal die Vorstellung des Todes als einen persönlichen, unvermeidlichen Schicksalsschlag wahrnimmt, ich denke jedoch an eine Bewusstwerdung völlig anderer Art, zwar gewiss insofern gleich, als die Angst mit ihr verbunden bleibt, sie jedoch Gewöhnung zugesteht, im äußersten Fall sogar eine Art Vertraulichkeit. Das geht nicht kampflos vonstatten. Doch diese Selbsterziehung weicht nicht immer vor der Scharfsinnigkeit der Kontrolle und den Einflüssen des Willens zurück.

In einem meiner jüngsten Bücher habe ich zwei Szenen erwähnt, von denen meine Kindheit tief geprägt wurde. Ich rufe sie hier in Erinnerung, weil sie recht gut, die eine der ersten, die andere der zweiten Art der Erkenntnis entsprechen, die ich soeben unterschieden habe.

War ich vielleicht vier Jahre alt, an jenem strahlenden Frühlingstag, als ich im Frieden unseres Hofs ein weißes Zicklein sah, das von einem Babyfläschchen trank? Es hatte sich in den Schoß unserer Magd gelegt. Diese junge Frau legte ihren Arm um es, neigte ihr Gesicht ein wenig nach unten, erleuchtet von einem Lächeln, das man wohl mütterlich nennen muss. Man hätte sich kein rührenderes Schauspiel erträumen können: diese weibliche Geste, dieses Lächeln, dieses kleine entzückende Tier, schneeweiß, seidenhaft, voller Leben, das seine ungeduldige Schnauze nach vor reckte, wie es dies auch bei den Zitzen einer Ziege getan hätte … Und dann dieser blitzschnelle Gedanke, schauderhaft: man wird es töten, es kochen, es essen. Ich brüllte, brüllte aus Leibeskräften, wie ein Tier. Wer hätte mich zum Schweigen bringen können? Meine Mutter musste mich in ihren Armen wegtragen.

Die andere Erinnerung findet mich als einen „großen Jungen“ wieder. Ich war in meinem neunten Lebensjahr. Auf Genesung nach einem Bruch sah ich mich dazu verdammt, mein kaputtes Bein, um es wieder zu Kräften kommen zu lassen, in das Blut einer geschlachteten Kuh zu tauchen. Dies geschah im Spülraum eines Fleischers. Ich war dort, artig auf einem Stuhl sitzend. Der Mann brachte das Tier vor meinen Augen um, mit einem Meißelhieb, der es niederstreckte. Ich konnte noch so sehr meine Augen abwenden, nichts von diesem Mord entging mir: jeder einzelne Schritt des Tiers auf dem zementierten Boden, das Knirschen des beim Rand eines gepflasterten Abflusses eingelassenen Eisenrings durch den Zug am Halfter seitens des Henkers, der dicke, von schwarzem Leder verborgene Schädel, der sich neigte, bis er den Boden berührte, der schreckliche Aufprall des Meißels, der zuschlug, das kraftlose Krachen des großen Körpers, der zusammenbrach.

Damals hatte ich also zum ersten Mal „das Blut fließen“ gesehen, das rote Blut, von einem strahlenden Rot, direkt beim Austritt des Körpers, den es belebt hatte. Ich hörte es schubweise tönen, wenn es den Boden des Bottichs traf, aufschäumend rauschen, als der Fleischer mit dem Lächeln eines lieben Mannes diesen Bottich rasch herbeibrachte und vor mich hinstellte:

„Na mach schon! Hab keine Angst!“

Es war aber nicht so, dass ich Angst hatte. Ich war erschüttert, angewidert, aber schrecklich aufmerksam. Es war heiß, umhüllte einen. Es lebte gegen meine Haut an, heißer als sie, und bald genauso warm, dann nach und nach fast genauso warm, kaum mehr warm, kälter, wirklich kalt: etwas Totes, ein riesiges zitterndes Gerinnsel, eine weichliche Hülle, aus der ich mit Mühe mein Bein herauszog, aus der es schließlich mit dem Geräusch eines gierigen Schluckens herauskam, als die Luft in jenes Loch eindrang, welches es zurückließ.

Hätte man mir im vorhinein diesen barbarischen Ritus und die Rolle, die mir darin zugedacht war, beschrieben, ich glaube, ich wäre in irgendeinen unzugänglichen Unterschlupf geflohen. Aber ich blieb, gehalten von einer familiären und sozialen Disziplin, die mich im wahrsten Sinn des Wortes besaß, festgehalten und sogar wieder von neuem einberufen von einer Schlachtung zur nächsten durch ein freiwilliges In-die-Hand-Nehmen, das, koste es, was es wolle, meinen Freiheitsinstinkt bewahrte und mich eben nicht solange daran gewöhnte, bis ich meine tiefe Ablehnung überwinden würde, sondern daran, die schreckliche Wirklichkeit anzunehmen, mit der ich konfrontiert wurde.

Ich weiß nicht, ob ich an diese Prüfungen aus der Kindheit gedacht habe, als ich mich mit der Realität des Krieges in Berührung sah. Vielleicht in Esnes, als ich gleich am nächsten Abend nach meiner Ankunft an der Front sah, wie ein Soldat mit bloßen Händen ein flachgelegtes und an einem Tor angebundenes Schaf erwürgte. Wenn ich heute daran denke, so ist es wegen einer Ähnlichkeit, welche die beiden Erinnerungen in meinen Augen miteinander verbindet. Eine Ähnlichkeit, die über den Vorfall hinausgeht. Denn es sollte sich diesmal um eine Gewöhnung handeln, die man sich zu erwirken hatte, eine zu vervollkommnende Anpassung, so mühevoll und schmerzhaft sie auch sein mochte, um einen fortschreitenden, unumkehrbaren innerlichen Zerfall zu vermeiden.

Dabei muss man sagen, dass uns die Zeit abgefeilscht wurde. Ein Test, wenn ich mich so ausdrücken darf, ließ nicht lange auf den nächsten warten: die noch weit entfernten Schläge der Kanonen, bald die unglaublichen „Startschüsse“ unserer 120er an der Lichtung des Waldes von Septsarges, dann das Drängen der 75er, und schon der Flug der Granaten über unsere Köpfe hinweg, wütendes Pfeifen der kleinen Kaliber, samtiges Schnurren der großen, dieses beinahe langsame Zischen, das uns die Köpfe heben und mit den Augen den Himmel nach jenen eigenartigen Dingen absuchen ließ, die den Tod mit sich brachten.

Etwas später, ganz wenig, ein paar Stunden. Es hat den Anschein, während „diese Dinger“ auf uns herniederprasseln und mit einem Knall zerbersten, als habe sich ihr Gewicht plötzlich verhundertfacht. Die Erde zittert unter unseren Körpern, jeden Schlag könnte man mitzählen. Aus dem zerfetzten Geäst wirbeln Blätter empor, die schwarze Rauchwolken, rote Rauchwolken unter der Sonne noch verdunkeln. Der Stamm einer Buche, mit voller Wucht getroffen, kracht in all seiner gedrungenen Statur, bricht plötzlich, stürzt in einem Knacken der Äste, ähnlich schrillen Schreien.

Wir drücken uns platt gegen den Boden, mit Knien und Bauch, den Kopf und die Schultern unter dem Gepäck: das nennt man „die Schildkröte machen“. Während einer kurzen Beruhigung der Lage wage ich ein Auge nach außerhalb des Schildkrötenpanzers. Und ich sehe den Blick eines Mannes, der vor meinem Blick aufblitzt. Das ist der Erste. Während dem zweiten, der folgte, erreichen mich zwei, drei weitere Blicke. Alle haben sie denselben aufmerksamen Ausdruck, ohne jegliche Bösartigkeit, doch sehr scharf.

Das war mir auf einmal eine Hilfe, mit der ich nicht gerechnet hatte. Ich fühlte eine warme Woge, auf wundersame Weise kräftigend und angenehm, die sich in meinem ganzen Sein ausbreitete. Eine Wahrheit war vorübergegangen, wohlwollend, wohltuend; an sie werde ich mich von jetzt an stets erinnern.

Es ist eines der Privilegien des Truppenoffiziers, auf diese Weise durch das erlangte Bewusstsein seiner Verantwortung zur Selbstvergessenheit geführt zu werden. Privilegien gab es dann später auch noch ein paar, in materieller Hinsicht, ab dem Zeitpunkt, als die Routine der Sektoren die Truppen in dieselben Ruhequartiere brachte: oft ein Bett, ein Dach, ein „Papperl“, die gelegentlich von Erleichterungen beim Sold aufgelockert wurden. Die ersten Monate hindurch teilte er jedoch vollständig die Misere und das Leid seiner Männer: dieselben aufreibenden Märsche, denselben Durst, die unsichere Versorgung, die aus den Feldern ausgegrabenen Futterrüben, die Ruhrerkrankungen, das Stroh der Heuschober, die eisigen Nächte ohne Decke, die Stunden unaufhörlichen Regens auf dem Grund eines schlammigen Grabens und natürlich dieselben Gefahren.

Sogar etwas mehr davon, wenn möglich. Angesichts der Kälte, dem Hunger, dem Schlamm, ist die Wärme, die zwei fröstelnde Männer, die sich aneinanderpressen, teilen , dieselbe, ob nun einer von den beiden ein Rangabzeichen am Ärmel trägt, oder nicht. Im Feuer zählte jedoch dieses Abzeichen. Als sichtbares Zeichen der Autorität wäre es das und nichts anderes geblieben, wenn es nicht zunächst mit Leib und Seele jenen Jungen in die Pflicht genommen hätte, der es trug. Oft war er beinahe noch ein Kind: bei mir war dies der Fall, ich war noch keine 24, mein Kamerad Porchon 21. Diese neue Borte ragte uns quer über den Ärmel; zu allem Überfluss verschönerte unter der Feldjacke ein breites schwarzes Band unsere türkischroten Hosen. Im Getöse einer Infanterieschlacht auf offenem Feld war es ein sehr eigenartiges Gefühl, sich mit einem Schlag bewusst zu werden, dass man persönlich ausgemacht wurde, ins Visier genommen von einem „Offiziersschützen“, dem ein Mann mit Feldstecher zur Seite stand, als Würdigung dieser schwarzen Bänder und dem schönen goldenen Abzeichen. Sich mit jenem Gefühl zurechtzufinden, hieß schon, die Lehrzeit zu vervollkommnen, sich durch Improvisation für den Kampfeinsatz vorzubereiten.

Doch jetzt habe ich soeben vorgegriffen. Zwischen diesen „Hexenkesseln“ von Septsarges und jenem sechsten Tag im September, für uns der erste an der Marne, mussten wir noch ein paar andere Granatenbombardierungen durchmachen. Die Deutschen hatten nicht bloß Eliteschützen und gute Feldstecher aus Jena. Sie verfügten auch über schwere Haubitzen, deren Reichweite jene unserer Rimailhos[2] um mehrere Kilometer übertraf. So rechtfertigten bereits diese ersten „Artillerieduelle“ die ironische Bezeichnung, welche ihnen die einfachen Fußsoldaten zuschrieben: sie wurden auf dem Rücken der Lumpen ausgetragen.

Selbst in einem sogenannten „Graben für stehende Schützen“ fühlt man sich unglaublich verletzlich. Und die Minuten zwischen den Salven scheinen, als ob sie niemals enden müssten. Ich sehe noch zwei meiner Männer, die ihre Spaten abgenommen hatten, wie verrückt tiefe Nischen in die Wand angesichts des Feindes graben, eine Art Fuchsbau, in dem sie Stück für Stück verschwanden, bis sie nur mehr die Rundungen ihrer Gesäße und die Nägel ihrer Sohlen zeigten. Vielleicht hat mich das abgelenkt. Ich glaube, ich hatte es nötig.

Die Bombardierung beruhigte sich. Die Sonne ging in einem gereinigten Himmel unter, ein glänzendes und sanftes Strahlen. Ich stieg aus dem Graben, glücklich, mich in der kühlen Dämmerung zu entspannen, durch den Klee, üppig und blank, zu gehen, wo der Graben schon nach wenigen Schritten nichts mehr war als ein kaum wahrnehmbarer, blasser Kratzer. Zwischen zwei Büscheln ließ mein Fuß etwas Schweres und Hartes klirren. Ich bückte mich, hob ein Kupfergeschoß auf, es war noch heiß, hatte Buchstaben und Ziffern eingraviert. Blitze leuchteten da und dort auf. Ich hob auch davon welche auf, riesengroß, eine Art Schrapnell, auf ihrer ganzen Länge aufgerissen, gezackt in schneidenden Stacheldraht, in tödliche Sägezähne. Ich wog sie nach Belieben in der Hand, fuhr immer wieder mit den Fingern ihre schrecklichen Rauigkeiten entlang. Die Vorstellung war leicht und vorübergehend fassungslos, bis zu den nächsten Splittern, die wir brummen hören sollten, deren surrender Flug uns die Köpfe einziehen lassen würde, Kriegshornissen auf der Suche nach Menschen zum Töten.

Am 6. September waren es Kugeln. Eine laue Brise wehte über dem Hafer.[3] Wenn eines Tages eine echte Schlacht jenen ähnlich gewesen ist, die ich mir vorstellen konnte, so gebe ich zu, es war jene, zumindest in ihren ersten Stunden. Vor uns, wir befanden uns vor Sommaisne, zerbarsten die Granaten auf den Dächern von Pretz-en-Argonne. Der Schusswechsel ratterte von allen Seiten, dicht, zeitweise frenetisch, jedoch fassbar und, wenn ich so sagen darf, banal. Wir waren dennoch mitten drin, und zwar ganz. Die Ähnlichkeit bestätigte sich: wir rückten vor, eingesetzt als Einzelschützen. Ich konnte bis weit zu meiner Linken in der Ebene dünne Linien von blauen und roten Soldaten sehen, die einen gegen den Boden gedrückt, die anderen schienen seitlich sehr schnell zu den noch unsichtbaren Deutschen zu gleiten. So kamen wir voran, „in Sprüngen“.

Ein Wink meines rechten Armes erleichtert die Männer rings um mich. Wir laufen, ich höre das Trappeln der Schritte, das Knacken der zertretenen Ähren, den großen Knall der Lebels[4], die hinter uns schießen. Bei jedem Sprung suche ich mit den Augen die Böschung, die Bodenwelle, die uns, so gut es eben ging, schützen wird. Jetzt sind wir da, Seite an Seite hingelegt, das Gewehr schon bereit, an der Schulter angelegt. Meine Kappe mit ausgestrecktem Arm emporgehoben, mache ich der anderen Gruppenhälfte ein Zeichen. Und sofort ist sie auf den Beinen, läuft los, erreicht uns, überholt uns, während rings um mich die Lebels ihre Magazine leerspeien. Dieser Schwung, dieser Elan, diese Perfektion des Manövers erfüllen mein Herz mit Bewunderung und folglich mit Enthusiasmus. Waren wir auf dem Übungsfeld? Ich dachte an den Hof unserer Kaserne in Bordeaux, drei Jahre zuvor, an die lächerlichen Sturmangriffe, die wir dort vollführten, an die Holzpatronen, die wir unter großem Gerassel der Verschlüsse in den Staub schossen. „Aber diesmal, sagte ich mir, schlage ich mich, jetzt ist es ernst.“

Das immer stärker werdende Getöse half mir bei dieser Bewusstwerdung. Die nahen Detonationen wurden ohrenbetäubend. Ein Maschinengewehr, nicht weit entfernt, dröhnte in wahnsinnigem Tempo: wir sahen den blauen Rauch, die funkelnden Munitionsbänder, welche die Bedienenden weitergaben. In der Lichtung eines Weizenfeldes schossen einige Männer, stehend, großartig, wohlüberlegt auf Ziele, die unseren Augen verborgen blieben. Ich konnte den Rückstoß ihrer Waffe ausnehmen, die sie richtig gegen die Schulter angelegt hatten. Vor allem hörte ich die Kugeln.

Manche sangen über unseren Köpfen, stießen ein leises, moduliertes Pfeifen aus, das sehr weit reichte, bis hin zur Grenze der Gehörwahrnehmung. Andere surrten, andere miauten, wieder andere schienen in ihrem Flug neuen Schwung zu nehmen, als wären sie auf der Luft selbst gesprungen. Manchmal gab es welche hoch im Himmel und lauter noch als alle anderen, die dermaßen knallten, dass ich an das Schnalzen einer riesigen Peitsche von einer unerhörten Brutalität dachte und das Gesicht der Männer, die ihre Köpfe in die Schultern einzogen, Furcht und Angst verriet. Aber selbst daran schien mir, dass ich mich gewöhnte.

„Vorwärts!“

Neuerlich dieses Laufgetrappel an meinen Seiten, dieses brüderliche, begeisternde Anwesend-Sein, diese aus der Brust gekeuchten Atemstöße. Und plötzlich, ganz nahe bei mir, zu meiner Linken, das Gefühl einer Leere, einer unerträglichen Auflösung, die die Ordnung der Welt angreift.

Noch bevor ich den Kopf gewendet habe, weiß ich, was ich gleich sehen werde: nicht gerade diesen doppelten Ruck zweier Beine, die sich nach vorne werfen, diese Anspannung, dieses feierliche Loslösen, sondern diesen bereits reglos Daliegenden, dieses zu Boden geschleuderte tote Fleisch, diesen von nun an für immer unbeweglichen jungen Läufer, dessen leerer Platz mir weiterhin folgt, mich verfolgt.

Dieser heisere, erstickte Schrei, der mir im Ohr geblieben ist, wer hat ihn ausgestoßen? War er es, dieser erste überholte Tote? Soeben habe ich einen weiteren wahrgenommen, einen dritten. Ich habe auch ganz deutlich, so, dass kein Irrtum möglich war, den Aufprall der Kugeln gehört, die in die Körper eindrangen, kurz, gedämpft, wie die von einer rasenden Faust verabreichte Messerklinge. Von nun an weiß ich, dass „das Feuer tötet“.

Ich werde noch auf die Verwundeten zu sprechen kommen. Was mich an jenem Tag getroffen hat, inmitten der ersten tödlichen Schlacht, in die ich mich geworfen sah, war das Erblassen und das Vergehen der Gesichtszüge, die sofort ihr Aussehen veränderten, die Verzweiflung, die ihre Augen eingestanden, und das Verlangen, welches sie mit aufkommendem Fieber so erstrahlen lässt: weit weg sein, so weit weg wie möglich, in der Welt der anderen Menschen, wo keine Kugeln mehr pfeifen. All dies ist von physischem Rang. Es ist der Körper, der dies im beinahe selben Augenblick versteht, in dem er es wahrnimmt. Mangels dieser körperlichen Beteiligung wären die Intelligenz, der Verstand, nur von schwachem Halt, die Hochherzigkeit kaum stärker.

Einige Zeit später, nach Monaten des Kriegs, habe ich meinen damaligen Hauptmann, mittlerweile war er mein Bataillonskommandant geworden, an eine Bemerkung erinnert, die er mir gegenüber am Tag danach gemacht, und die mich bitter empört hatte. Was ich über den Blick meiner Männer im Hexenkessel von Septsarges gesagt hatte, was ich soeben über mein erstes Eintauchen ins Herz einer todbringenden Schlacht geschrieben habe, sollte mir jetzt helfen, besser zu verstehen.

Nach einem zu raschen Vorstoß in die Nähe des Dorfes Sommaisne und somit als Spitze einem hohen Risiko ausgesetzt, überfordert und halb gekippt, erhielten wir den Befehl, uns hinter Rembercourt-aux-Pots neu zu formieren. Wir schlugen uns seit Mittag, schon nahte der Abend. Wir hatten Hunger, noch mehr Durst. Die deutsche Artillerie schoss in Sichtweite Salven von 105er-Geschoßen auf unsere Truppen im Rückzug. Wir verloren dabei wieder viele Leute.

Eine quälende Sorge ließ mir keine Ruhe: so viel Männer wie möglich zurückbringen. In Wahrheit trafen mich diese plötzlichen Leeren, dieses Fallen, diese dramatischen Übergänge vom Lauf in die Bewegungslosigkeit, von der glühenden Lebhaftigkeit in die Trägheit der toten Materie, jedes davon für sich im innersten Empfinden meiner eigenen Lebendigkeit. Etwas davon verringerte, schwächte auch mich. Und wenn ich auch mehr Zeit dafür aufwenden müsste, ich würde die geeigneten Schleichwege finden, außer Sicht der deutschen Geschütze, und ohne ein Übermaß an Verlusten meine Einheit zum vorgegebenen Punkt führen: ein wenig mehr Erschöpfung, mag sein, aber keine von den Kugeln der einhagelnden Granaten zerschossene Köpfe.

Mit Hilfe von Karte und Beobachtung erreichte ich so Rembercourt. Von dem Zeitpunkt an, als ich meine Männer führte, hatte ich keinen einzigen Verwundeten.

Am Morgen danach erstatteten wir Rapport. Von den vier Einheiten der Kompanie war meine am wenigsten in Mitleidenschaft gezogen worden: 21 Mann gefallen oder verwundet von einer Gesamtzahl von 60. Das war viel, aber ich hatte ein gutes Gewissen. Anstelle der Zustimmung, die ich erwartete, bekam ich bloß einen erstaunten, misstrauischen Blick und ein Wort, das mich empörte: „Nur so wenig?“

Ich empöre mich noch heute darüber, mehr noch als im Augenblick damals. Es sollte noch manche Tage, manche Monate, manche Unglücke brauchen, damit falsche, erbärmliche Theoriekenntnisse, mit Gewalt gelehrt und weitergegeben, vor der Prüfung durch das Feuer wichen. Das mag ja noch allenfalls – sagen wir: erklärlich – im Rang der Generalstäbe durchgehen. Aber bei Truppenoffizieren! Einer von ihnen, Hauptmann in meinem Bataillon, ein Haudegen, der von den Kontingenten Afrikas zu uns gekommen war, hatte mit einer ausladenden Geste, sein Käppi wie den Filzhut eines Musketiers schwenkend, die erste Kugel begrüßt, die ihn ganz leicht am Bein gestreift hatte. Am 6. September riss ihm eine andere Kugel die Wange auf. Er sollte in Les Éparges getötet werden, zu einer Zeit, die unter allen ruhig war, von einer Kugel, der er sich aus eigener Herausforderung entgegenstellte. Eine absurde Herausforderung , denn es ging ja darum, zu „dienen“; unsinnige Verschwendung eines Lebens, das durch das Ansehen eines besonderen Mutes, nützlich sein hätte können, eine Todesverachtung, die beispielhaft hätte sein können, und bei den Zeuigen dieses jämmerlichen Dramas neben dem Schmerz, einen Kameraden zu verlieren, bloß ein mit Vorwürfen gepaartes Bedauern ausgelöst hat.

Wer Krieg und Frieden gelesen hat, kann nicht umhin, wenn er Soldat und im Gefecht gewesen ist, sich an die Überlegungen des Offiziers Prinz Bolkonskis zu erinnern, die ihn im russischen Kriegsrat im Kopf umgehen: „Der gute Hauptmann, überlegt er, braucht kein Genie zu sein. Er muss sich auf seine Sache beschränken, sich von jeglicher Gefühlsregung fernhalten, darf keinerlei Mitleid haben, niemals überlegen, sich niemals fragen, wo Recht und Unrecht liegt. Nur dann wird er perfekt sein.“

Man kann das gut verstehen. Tolstoi dachte hier nicht an den niederen Offizier, den einfachen Ausführenden, der im Gefecht mit seiner eigenen Person einstehen muss. Der Beweis dafür ist, dass er sogleich hinzufügt: „Nur in den Gefechtsreihen, und nur dort, kann man mit der Überzeugung dienen, nützlich zu sein.“[5] Napoleon, Cäsar waren gute „Hauptmänner“. Tolstoi, der ja in den Reihen der Kaukasusarmee gedient und dort gekämpft hatte, wusste, dass Mitleid, Überlegung, die Sorge nach dem Gerechten und Ungerechten zum Erfolg von Schlachten beitragen können. Weil das Vertrauen des Soldaten diesen Preis hat und er mangels eines solchen Vertrauens schnell in Versuchung gerät, auszurufen: „Wir sind verloren!“, was zu überstürzter Flucht und endgültigen Niederlagen führt.

Doch ich möchte nun auf weniger allgemeine Überlegungen, auf Höhe eines in Nachbarschaft des Todes geführten Alltagslebens, zu sprechen kommen und es dabei belassen. So sehr diese Vorstellung vom Tod und dieses Gefühl, in einer anderen und eben genau wegen dieser feierlichen Nachbarschaft anderen Welt zu leben, verhängnisvoll gewesen wären, wären sie zu einer Obsession ausgeartet, ebenso war es wichtig, sich nicht davon ablenken zu lassen. Ein Herzpatient, dem eine tödliche Embolie droht, und der es weiß, würde, gäbe er sich einer solchen Besessenheit hin, verrückt werden oder Selbstmord begehen. Doch er pflegt sich und mit ihm seine Überlebenschancen. Selbst in den etwas ruhigeren Phasen strich der gewaltsame Tod weiterhin umher. Doch es kam auch vor, dass man ihn nahen spüren und auf diese Weise seine Winkelzüge vereiteln konnte.

Ich werde mich hier nicht dem Unterfangen widmen, Argumente anzuführen, um eine Meinung zu untermauern. Dieser Essay ist keine Doktorarbeit. Es möge mir genügen, Tatsachen zu berichten. Am 9. September 1914 belegte meine Einheit einen Graben auf der Höhe von La Vaux Marie. Mit dem Ziel, uns der Sicht der Aufklärungsflugzeuge, der taubes[6], zu entziehen, hatten wir diesen Graben entlang einer dichten Dornenhecke ausgehoben. Gegen Mitternacht wurden wir von beträchtlichen Aufgeboten angegriffen. Wir meinten, rechts und links von zwei Grabenteilen gedeckt zu sein, die eine andere Kompanie des Regiments belegte. Im Moment jedoch, als wir plötzlich im Lichtschein der Blitze eines ausgebrochenen Gewitters auf uns eindringende Schatten wahrnahmen, die sich vor dem Himmel bis hin zu den Pickeln ihrer Helme deutlich abzeichneten, reichte das Schussfeld, welches uns gegeben war, kaum mehr als dreißig Meter. Der Überraschungseffekt hatte gewirkt, vollkommen und niederschmetternd.

Wie hätten wir wissen können, dass die vorgerückten Kameraden vor uns überrascht und fast alle bis auf wenige Gefangene mit blanker Waffe niedergemetzelt worden waren? Seit Tagen vom Nachschub abgeschnitten, erschöpft vom Rückzug und den jüngsten Auseinandersetzungen, hatten sie eben in den Kellern die Hühner- und Kaninchenställe zweier verlassener Dörfer gefunden, Gelegenheit und Grundlage für ein opulentes Ragout. Übermannt von einem schweren Schlaf und von Messerstechern zur Ader gelassen.

Ich ordnete ein Dauerfeuer an, das den Hügel vor uns niederfegte. Eine Leere hatte sich in die engen Reihen der Angreifer gegraben. Aber schon strömten sie wieder herbei, umgingen auf allen Seiten unseren unterbrochenen Graben. Ich schrie den Befehl, andere Gräben aufzusuchen, die uns etwas weiter hinten flankierten und von Jägern gehalten wurden. Es war höchste Zeit, kaum noch Zeit, beinahe eine Frage von Sekunden. Ich schubste ein paar Männer zur Hecke, kroch selbst zwischen den Dornen hinein, schützte mit meinen Armen mein Gesicht. Diejenigen, die denselben Entschluss fassten, kamen mit ein paar Kratzern davon. Andere, die den Graben entlang gelaufen waren, um einen freien Ausgang zu finden, bekamen, noch bevor sie ihn fanden, deutsche Bajonette in den Rücken.

Eine andere Tatsache. Sechs Monate später, ich war inzwischen Kompaniekommandant geworden, erhielt ich den Auftrag, in der Schlucht von Les Éparges mit dem anderen Regiment der Brigade Verbindung aufzunehmen und zu halten. Dieses Regiment sollte am selben Tag einen Vorsprung des allzu berühmten Grates angreifen, wo sich die Deutschen gehalten hatten. Ich fand ohne Mühe das Bataillon, welches ich gesucht hatte, stellte die geforderte Verbindung mit seinem Kommandanten her. Die Männer waren bereits in Kampfadjustierung, ohne Gepäck, die Bajonette auf den Läufen; alle stehend und in einer Geländewelle zusammengedrängt; alle, jene, die untereinander mit gedämpfter Stimme sprachen, und jene, die schwiegen, mit jenem Gesichtsausdruck, den wir zu respektieren gelernt hatten.

Nun ging es darum, unsere eigenen Stellungen wieder zu erreichen. Zwei meiner Zugsführer begleiteten mich, zwei Adjutanten. Ich unternahm es, den gegenüberliegenden Hang zu ersteigen, welcher uns am kürzesten zu den uns bekannten Wegen führen würde. Dennoch hielt ich die Augen ganz offen. Wir hatten im Herbst in dieser Schlucht Stellungen bezogen. Die Erinnerungen flossen herbei, und dennoch hatte ich Mühe, diesen düsteren Ort wiederzuerkennen. Düster war er trotz der Sonne des Vorfrühlings geblieben: derselbe übelriechende Schlamm, grünlich, dasselbe Gefühl, bespäht und bedroht zu werden. Noch stärker als in der Vergangenheit, denn die Bombardierungen vom Februar hatten die letzten Bäume umgehackt, auf allen Seiten verräterische und dubiose Lichtungen hergestellt.

Ich drehte mich oft um, suchte mit dem Blick hinter uns irgendeinen Vorsprung, irgendeinen Erdhaufen, den dunklen Schatten eines Schutzschilds aus Stahl. Wir stiegen auf, einer nach dem anderen. Das Gefühl der Bedrohung, welches mich bedrückte und das stetig gestiegen war, wurde plötzlich derart lebhaft, dass ich stehen bleiben musste, als ob mich eine Hand an der Schulter berührt hätte. Es genügte mir, die Augen zu heben: ganz nahe, mitten auf dem Fußweg, lag ein Fernmelder im Sterben, sein Kopf von einer Kugel zerschmettert, seine Kabelrolle halb abgewickelt im Schlamm. Ich brauchte bloß mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Der Schimmer an Dankbarkeit, der durch die Augen meiner Kameraden ging, ist eine meiner guten Erinnerungen.

Ich könnte von anderen Tatsachen berichten. Alle würden darin wetteifern, die Rolle der Beobachtung, der aufmerksamen Wachsamkeit, der Schlüsse herleitenden Intelligenz in den Vordergrund zu stellen. Diese kann eine Verteidigung sein, während sie zugleich eine Verneinung ist; doch eine gewisse Intelligenz, in der das gesamte fleischliche Wesen mit dem Gehirn eine Einheit bildet.

Direkt am Morgen jenes Tages, an dem ich fallen sollte, wurde ich nochmals mit einer Verbindungsmission betraut. Ich kommandierte die linke Kompanie unseres Aufgebots und war in Kontakt mit der rechten Kompanie eines anderen Regiments. Bevor ich meine Einheiten platzierte, machte ich mich auf den Weg zur Aufklärung.

Es war sieben Uhr morgens. Ich war allein. Der Buchenhain, in dem ich schnellen Schrittes ging, war nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen, viele sehr schöne Bäume waren stehen geblieben. Der Frühling stellte durch deren Geäst die Decke zarter Blättchen zur Schau, welche die aufsteigende Sonne anstrahlte. Bald erreichte ich eine Lichtung. Da und dort erhoben unterirdische Unterschlüpfe dicht über abgestorbenen Blättern ihr Rückgrat von Rundlingen und Kies. Alle waren verlassen. Die Deutschen hatten am Vorabend in unseren ersten Linien Fuß gefasst. Wir waren auf Ausgang in Dieue-sur-Meuse und wurden ab dem Abend in Alarmbereitschaft versetzt. Wir sollten ohne Graben und ohne Vernetzung eine zweite, noch unorganisierte Frontlinie decken, die Pioniermannschaften zu verstärken versuchen würden: die typische Opfermission.

Die Einsamkeit war fesselnd, die Stille außerordentlich. Nicht ein einziger Gewehrschuss; nicht einmal, so weit entfernt es auch sein mochte, das Vibrieren eines Kanonendonners. Ich hörte daher umso besser, wie eine Salve Granaten losging, gerade vor mir, und ebenso unmittelbar, schrill und angespannt, die Flugbahnen. Brauchte es mehr als eine Sekunde? Ausschau halten nach dem Eingang zu einem Unterschlupf, hineinspringen, mich darin verschanzen, und drei 150er-Granaten gingen in die Luft, spuckten ihre Bündel an Splitter wenige Meter vor dem Unterschlupf. Was für eine Präzision! Ich hatte leichtes Spiel, dies festzustellen: ich war gerettet, zufrieden mit mir selbst, mit meinen Reflexen und ihrer Raschheit. Doch ich dachte daran, dass mir, wenn ich am selben Ort zur selben Zeit an der Spitze meiner Kompanie vorbeigegangen wäre, der Unterschlupf nichts genützt und der Tod mich schon vorgesehen hätte.

Und genau das sollte mir auch noch widerfahren, und zwar am gleichen Tag. Bloß eine Angelegenheit von ein paar Stunden. Ich ahnte es bereits, verstandesmäßig. Dabei beließ ich mir natürlich die kleine Chance, die stets am Grunde des am ehrlichsten sich eingestandenen Resignierens wacht. Doch all meine Erfahrung als Krieger dämpfte dieses kleine Flämmchen und führte mich dieses Mal zum allerletzten Ausweg: das Gefühl der Verantwortung, die nötige Kaltblütigkeit und die Tat.

Diese Erfahrung war damals nicht gering, die Gelegenheiten, sie zu nähren und zu stärken hatten sich vervielfacht. Ich hatte auf dem Hügel von Les Éparges noch schwierigere Grade erreicht, und zwar weitaus schwierigere, als jene meiner ersten Prüfungen. Jenseits davon lag der Abgrund.

Ich kannte also die ihm eigene Art des Todes, seine Zugriffe zu verharmlosen, die Leichen zu verstreuen und sie Schritt für Schritt in gewöhnliche Dinge zu verwandeln, entzaubert ihres eigenen Gesichts, der Blicke, die die unseren kreuzten, der Stimmen, die wir vernommen hatten. Dabei erreicht der Mann in der Schlacht einen seltsamen Seelenzustand, beinahe außer sich, in dem sein Empfindungsvermögen, sein klarer Verstand, seine Urteilskraft bestehen bleiben, in dem das Empfinden seiner Persönlichkeit keine Beeinträchtigung erleidet, doch all dies, als wäre er wie im ganzen Stück verschoben, hinterlistig in einen Ozean des Fatalismus geworfen, eine Flut an Gleichgültigkeit, die zum Verzweifeln wäre, wäre sie nicht dermaßen hilfreich.

Weicht diese Gleichgültigkeit, lässt sie nicht der Angst Raum, sondern der Abscheu. Zweifelsohne war ich niemals klarsichtiger als in jenen Augenblicken, in denen der Höhepunkt des Getöses, die ungeheure Verbissenheit der Granaten auf einem schmalen Hügel aus gelbem, verkohlten Lehm, auf unerklärliche Weise vollbesetzt mit lebenden Männern, bunt durcheinander gewürfelten verletzten Männern und Toten, sich von mir abzusetzen schienen, einem Zuschauer, letztendlich verblüfft vor so viel Hässlichkeit, Groteskem und Absurdität.

Heute hindert mich nichts daran, in diesem Gefühl, das ich jetzt wiederfinde, zu verweilen, seinen Wahrheitsgehalt zu erkennen oder abzuwägen. Damals aber musste man es vergessen. Einer der Fehler unseres Kommandos (zumindest, was uns betraf, aber wir waren nicht die einzigen) war es, die Überlebenden – dieselben Männer – immer und immer wieder an dieselben Schlachtfelder zurückzuführen, in denen der Tod sie schon einmal verschont hatte. Von Ablöse zu Ablöse dieselben Dinge eines elenden Horrors vorzufinden, war zweifellos schrecklicher als der Gefahr im noch Unbekannten die Stirn zu bieten. Dies hieß, den niederschmetternden Eindruck eines Todesurteils ohne mögliches Gnadengesuch hinzunehmen, ein russisches Roulette, dessen Schlagbolzen mit Sicherheit morgen die Kugel aus der Trommel schleudern würde. Ich denke, dass eine solche Fehleinschätzung nicht wenig zum Aufbrechen innerer Auflehnungen beigetragen hat, die schließlich in den Meutereien von 1917 enden sollten.

Ich habe schon von den Verletzten gesprochen und gesagt, dass ich nochmals darauf zu sprechen kommen werde. Jetzt ist der Moment dafür gekommen, zumindest für einen Teil dessen, was ich noch darüber zu sagen habe. Denn ich werde später noch einmal darauf zurückkommen. Die Verwundungen, der Tod der anderen, so nahe sie uns auch gehen, so tief auch die Einkehr in uns selbst sein mag, die ihr jämmerliches Vorhandensein hervorruft, können im Endeffekt nur andere sein: die Übertragung auf einen ist unmöglich, es braucht die Verletzung selbst. Wenn es mir gegeben war, tatsächlich so nahe wie möglich heranzutreten, bevor ich es durchmachte und mit ganzer Seele mitzufühlen, so war dies immer in ruhigen Zeiten gewesen, wenn der Tod den Anschein nahm, uns zu vergessen und dann, wie bei der Katze und der Maus, mit einem schrecklichen Pfotenhieb zuschlug.

So war es in der Nähe von Mouilly in einer grasbedeckten Schlucht im Schatten von Nussbäumen. Uns gegenüber auf dem sonnenbeschienenen Gegenhügel genossen andere Soldaten, sie hatten ihre Ausrüstung abgelegt, die ruhige Stunde und das sanfte Oktoberlicht. Ich hatte meine Augen auf eine Gruppe Kartenspieler fixiert , drei Männer sitzend am Fuß einer Pinie und hinter ihnen zwei stehend, die wohl die Partie kommentierten. Ihre Stimmen, ihr Gelächter drangen bis zu uns vor. Zwei der Spieler rauchten Pfeife. Ich konnte die blauen Rauchwolken ausnehmen, die in der stillen Luft nur langsam vergingen.

Ein Geschoß über uns ging ganz knapp am Bergrücken vorbei. Ein einziges, eines jener Siebenundsiebziger, die wir vorgaben, zu verachten. Es schlug genau inmitten der Kartenspieler ein. Sein schwarzer Rauch stand lange am Rand des Trichters und dem Geäst der Pinie. Als er sich endlich aufgelöst hatte, sahen wir einen zerfetzten Rumpf, eine Mannhälfte hing in den niederen Zweigen, und im Gras bei der zweiten Hälfte des Toten – seine beiden Beine waren auseinandergerissen – ein Verwundeter, der sich langsam krümmte. Unsere Sanitäter liefen hin. Wir waren still am Rand der kleinen Straße, als die Trage vorbeiging. Und dennoch, zwanzig Meter weiter gruben Kameraden ein Loch, legten die armen Überreste hinein und schaufelten die ausgehobene Erde darüber.

Im März 1915 sah es nach den Februarmassakern in Les Éparges so aus, als müsse das todbringende Fieber, welches den Hügel verbrannt hatte, sich legen. Es sollte sich bald wieder entfachen, nur wussten wir es nicht. Wir hatten die Trunkenheit, noch am Leben zu sein, ausgeschöpft, wir begannen das Bedürfnis zu verspüren, an unsere getöteten Kameraden zu denken und bald auch den Mut, unsere Schwerverwundeten, die nicht mehr zu retten waren und einen anderen Kampf führten, im Militärkrankenhaus von Verdun zu besuchen. Am Morgen des 13. März war ich im Pfarrhaus des Dorfes, von dem meine Kompanie die Zufahrten und die Ruinen „hielt“. Das Auftauchen eines Verbindungsoffiziers, völlig unerwartet, gab mir im selben Moment das Gefühl eines Unglücks.

Eben dieses Wort benutzte er auch, um mir die Nachricht an den Kopf zu werfen. Er war erschüttert, wesentlich mehr vom Gefühl niedergeschlagen als vom Lauf. Zwei 150er-Granaten hatten soeben einen Unterschlupf auf der Linie hinter der Front getroffen, den Kommandoposten des Bataillons. Die erste war genau an der Fuge zwischen Boden und Überbau eingeschlagen. Sie war draußen explodiert, hatte jedoch am Aufschlagpunkt ein Loch hinterlassen, das nicht größer als ein Teller war. Die zweite war nach kaum weniger als einer Sekunde genau in dieses Loch geflogen und im Inneren des Unterschlupfs explodiert.

Eine Granate, die im Inneren eines geschlossenen Raumes explodiert, richtet schrecklichen Schaden an. Es waren viele Männer dort, Radfahrer, Verbindungsoffiziere, Fernmelder, der Kommandant und der Stabsmajor meines Bataillons, ein anderer Kommandant, der von der Wache zurückkam, und ein Hauptmann, der nach einer ersten Verwundung aus dem Magazin zurückkehrte. Im wahrsten Sinn des Wortes war es eine Schlachterei, unser Kommandant blutete im Nacken mit offener Halsschlagader, der andere hatte einen Schädeldurchschuss und die Sehnerven durchtrennt: er sollte tags darauf sterben, blind. Der Stabsmajorarzt wurde zerstückelt. Als ich zum Unterschlupf gelangen konnte, hatte mnan gerade all diese Toten weggeschafft. Aber alles konnte man nicht wegtragen. Die Sohlen auf dem Boden zerquetschten von Staub überzogene Gerinnsel, die wieder zu bluten begannen. Einer der ersten Zeugen sagte mir mit Bezug auf den Stabsmajor: „Wenn Sie seine Augen gesehen hätten! Er hat dem Tod ins Auge gesehen, Herr Leutnant, er hat noch die Zeit gehabt, ihn zu sehen …“

Im Abstand von weniger als einer Sekunde … Ich glaube, dass er ihn nicht gesehen hat. Der Ausdruck verstörten Schreckens, der den Zeugen so bestürzt hatte, den muss ihm wohl die Explosion der ersten Granate in die Augen getrieben haben. Die zweite Granate hatte getötet, bevor noch dieser Ausdruck verlöscht war.

Durch das runde Loch, das sich wie mit einer Ausstechform unter die Fuge des Überbaus gegraben hatte, drang frivol ein Strahl Tageslicht herein, sollte auf die gegenüberliegende Wand treffen. Eine blaue Klarheit strahlte davon ab. Man konnte gerade noch sehen, dass auf der Erdwand von dunklen Haaren samtig überzogene, breite Hautfetzen klebten.

Am übernächsten Tag gingen wir wieder an die Front, in die Sturmstellung.

[1] Anspielung auf das von Genevoix 1933 veröffentlichte Buch Jours de la Marne.

[2] Eine nach ihrem Erfinder Emile Rimailho (1864-1954) benannte Haubitze, die im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde.

[3] Unübersetzbares Wortspiel. „Avoine“ bedeutet im Französischen sowohl „Hafer“ als auch „Dresche“.

[4] Name des bei der französischen Infanterie eingesetzten Gewehrs.

[5] Hier handelt es sich eher um eine Paraphrase als um ein Zitat Tolstois. Die vollständige Passage aus Krieg und Frieden, Kapitel XI, lautet wie folgt:

„Ein guter Heerführer bedarf keines Genies und keiner besonderen Vorzüge; im Gegenteil: es ist erforderlich, daß ihm die höchsten und besten menschlichen Eigenschaften fehlen: Liebe, poetisches Empfinden, Zärtlichkeit, philosophischer, zur Forschung treibender Zweifel. Er muß ein beschränkter Kopf sein, muß fest davon überzeugt sein, daß das, was er tut, von großer Wichtigkeit ist (sonst hält seine Ausdauer nicht vor); nur dann wird er ein tüchtiger Heerführer sein. Schlimm wäre es für ihn, wenn er ein Mensch wäre: wenn er jemanden liebte, Mitleid hätte, überlegte, was gerecht oder ungerecht ist. Es ist begreiflich, daß man schon von alters her aus Liebedienerei gegen die Heerführer die falsche Theorie vom Genie aufgestellt hat; der Grund ist eben, daß sie die Macht in Händen haben. Aber in Wirklichkeit hängt Erfolg und Mißerfolg einer kriegerischen Aktion nicht von ihnen ab, sondern von dem Soldaten, der in Reih und Glied ›Hurra!‹ oder ›Wir sind verloren!‹ schreit. Und nur in Reih und Glied kann man mit der Überzeugung dienen, nützlich zu sein!“

[6] Im französischen Militärjargon wurde „taube“, wohl als Entlehnung aus dem Deutschen, als Bezeichnung für deutsche Aufklärungsflugzeuge verwendet. Prototyp für diese militärischen Flugzeuge war die vom österreichischen Ingenieur Igo Etrich (1879-1967) gebaute „Etrich-Taube“.

Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.

.jpg)